编者按:10月10日,《中国艺术报》发表了中国书画杂志社书画院康守永院长的《书缘诗镜三题》,特此转发以飨读者。

书缘诗境三题

文|康守永

歌入大江吟

沈鹏先生是当代著述丰厚的著名书家、理论家、美术编辑家,曾惠赠我书法集、书论集、诗集多种,其中诗集就有《三余吟草》《三余续吟》《三余再吟》等。先生每每用毛笔认真地签名钤印或题写“守永君正之”。“正”字当然是谦逊客气,但给我提供便捷的学习机会倒是真的。

诗界认为,沈先生诗名被书名所掩。按先生自己的说法,四十岁才开始创作旧体诗,但一入境界,诗便成为他观察、记录、感叹生活的常态。事实上诗对先生的重要性绝不亚于书法。我在访问先生时,聊到他“诗意的栖居”,他说,近年来足不出户,除了大量时间睡眠,就是写点毛笔字,作点诗词。诗是为言志而作的,比如生日,每年都有诗,非为“自寿”。如《八三》诗:“一叶落知天地秋,萍踪漫与晚霞游。立身乱石清溪过,仰首微云往事稠。蚕食吾生诞日始,战歌群起吼声遒。太阳底下翻新否?鉴史推寅未即休。”一首感怀七律,让人见识到先生思想宽广高远的境界。

他说:“喜欢书法或从事书法的人一般都会喜欢诗。”书法艺术体现着汉字文化之美,要研究汉字字形之美,要关注所写内容的文词之美。诗与书法到唐代都达到鼎盛时期,到宋元更兴起诗书画的结合,虽然今天的文化氛围不同了,但诗书相得益彰的优良传统仍将滋养着我们。应该说,我的学诗动因就源于先生的这种观念。

先生的家乡主题诗让我直接受教。先生生于江阴,长江边上。他也因此写了不少讴歌故乡人文的诗。影响力最大的应该是他的长诗《徐霞客歌》,颂扬极具探索攀登精神的江阴乡贤徐霞客,又以草书出之,共23条屏,并由《中国书画》组织,举办了一个书法及诗歌的专题研讨会。林岫等诗人书家出席,对先生诗书兼美的创作给予高度评价。其后我又参加江阴市在北京举办的“大江弦歌”沈鹏歌吟江阴故里诗词品鉴会。市委书记、宣传部部长专程到会,各路来宾深被沈先生诗书表达的家乡情怀打动。在现场,我亦有感,随手写下四句诗,其首句曰:“大江入歌吟”。

今年《中华辞赋》发表我一组律诗便选有此首,但编辑说首句平仄需要修改。我也知道于律不合,但感觉不是什么大问题,就未予重视:“大江弦歌”是先生创作的大主题,对应于本诗及品鉴会,是必须有且不可或缺的语汇,因律废意必然得不偿失。既然编辑提出要求了,就只好寻找个变通的办法。久思不得,苦恼之中突然想到,何不向沈先生求救?随即给先生编发了短信,半天后便得回复:“‘江’字按习惯可指长江,此处可考虑‘江’放在首字。供参考。”我还正在揣摩之际,几分钟后,先生又复:“‘歌入大江吟’亦佳。”

看到最后一复,心中大喜:“歌入大江”,真佳也!两词置换,平仄到位,而且意象奇崛,一去平俗,豁然有新气象在。一首符合格律要求的小诗由此成矣:

歌入大江吟,

风容印我心。

诗书双岳立,

毫管拨乡音。

人间难忘此清流

清流者,澄澈清明者是也。以此喻姜澄清先生可谓名意相合。坊间评先生为书画艺术理论家,在中国书协任多届学术委员会委员,被中国美协授予“卓有成就的美术史论家”称号,是高校的博导教授,有多种分量很重的论著,从《中国绘画精神体系》《中国书法思想史》《艺术生态论纲》等可见。这里我从书界“清流”角度聊聊先生。

先生大名如雷贯耳,早先遗憾一直没有机会当面讨教。某日遇一位领导说,有机会帮他看看贵州的姜澄清先生,他是难得的清流啊。这一说,针对的是十几年前当时书法界的一些乱象,我也便一直惦记在心里。

后来正好去贵州,与当地朋友小酌中聊起此意,朋友乐了:姜先生是他老师啊,马上电话约。于是第二天就到姜先生家里。先生喝茶聊天谈笑风生,对书法界、评论界追名逐利现象时有调侃批判,随后就到阁楼书房感受翰墨芳香,披览欣赏书法长卷。半天功夫,对先生的博学睿智、旷达随和、儒雅率真有了生动的感受。

之后便时时电话往来,再有见面是两年后他到北京开会的时候。那次他推掉了许多名流约请,参加我邀约的三五朋友小聚。席间,有人请先生给喜爱书法的朋友写一篇赞许文章,先生从手机上看了看那位朋友的书法,便当即婉拒了。

先生的性格,从他自己在《砚边琐言》中描述的可以看出一些:

“我三十五岁临帖,六十岁学画。可是,经历很特别:从未请教过名家,而且,三天打鱼,两天晒网。至于为何涉染此道,我也说不清。实在要追究,大概是逢场作戏吧。”

“我既不敢自称书家,也不轻许人为书家。原因是,我将书法看得很高尚,把书家看得很高贵。以嬉皮的态度来从事艺术创作,无论‘尾巴’翘多高,也是‘贵’不起来的。”

这是我后来看到的文字,一句“不轻许人为书家”可能是先生当年拒绝给朋友的朋友写评论的原因。

但如此对书法充满敬意,为什么又是“逢场作戏”的态度呢?原因应该是,一者他没有把自己定位为书家——“不敢自称书家”;再者,“古人本有‘戏墨’之说,而‘逢场’也者,不外是随一时的处境姑妄为之的意思”。先生说:书法绘画会让你以醇静空疏之心去解悟人生。这应该才是书法在先生心目中的真意。

戊戌大雪,既是节气,也是兆候。知先生仙逝,不胜悲痛,遂撰一律以兹怀念:

清流羽化别凡事,

大雪漫飘迹未留。

烹茗火炉空对月,

承书几案寂居楼。

胸罗子史再谁是,

笔走龙蛇何可求。

醇静文心归一静,

人间难忘此清流。

心移广宇续诗华

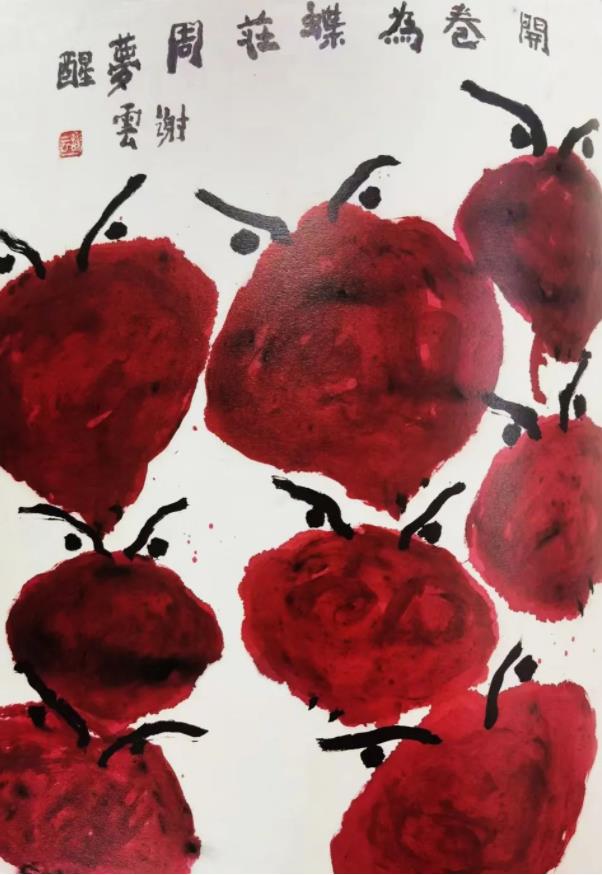

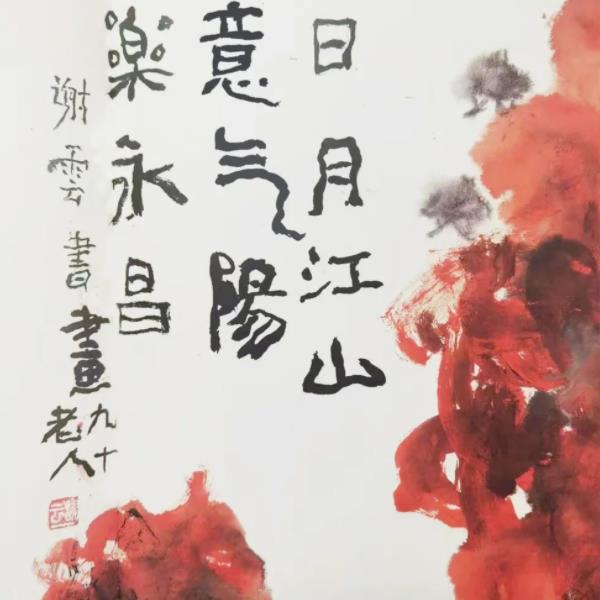

裳翁谢云先生的书法有孩子气,一手草篆,天真烂漫,稚拙可爱;绘画亦然,写心写意,以神绘形,亦真亦幻。书法主题无法概言,绘画对象蝴蝶为多,以各种姿态翩翩地飞舞在他营造的花丛中。先生喜庄子,身心亦如庄周,画蝶不辍可见一斑。他的别名“裳翁”别有何意,问过谢先生身边多人未能有解,先生故去,谁又能解?幸好此文将成时拜访沈鹏先生留了草稿,离开未久,得沈先生电话送解:裳翁应自李白“云想衣裳花想衣”诗句中来……得之矣。

常说字如其人。的确,书法是先生朴质单纯性格的外化。先生的仁心宅厚也是长在脸上的,这一形象曾被骗子盯上过。我多年前在京外出差看到当地一张都市报纸,其中有一整版的江湖中医药类广告,广告说一位“老中医”对这种药如何如何认可,“老中医”即是谢先生,他的一张特写照醒目地印刷在版面中间。

先生对我举办的一些书法活动厚爱有加,活动之后便同座餐饮,吃饭交流。桌上一般不说话,大多时候会慈眉善目地看着大家聊。先生去世前一年多身体已经大不好,已逾九秩高龄,我有一个书画展活动告诉他后,他依然痛快地答应参加开幕式,后被身边人劝阻。

他每有书作画集出版便签名相送,使我更加珍爱,放在办公室书架的醒目处。我欣赏谢翁与人与事的态度,也常常对着先生的书画作品体味“如”的境界。“书本心画,可以观人。书家但笔墨专精取胜,而昔人道德、文章、政事、风节著者,虽书不名家,而一种真气流溢,每每在书家上。”这是晚清著名学者、书法家莫友芝的一段话,很合适先生。当然,先生属名家,只是他自己不以为然,他赤子般没有功利欲望的情怀释放直至他生命的终点——好几次说去他家里看看,都阴差阳错未能成行,最后一次看到先生竟然是一段手机录影,在他自己的床边,撑着一个几平尺的小桌子上,给一个小朋友的画作题款题签,胡子拉碴,华发杂乱而近乎披肩。这种情况一般都会介意被人录像的,但他还是那么自然随意。

2021年秋天我正在北京西郊的一个校园里封闭培训,饭后在淅淅细雨中踩着满地的银杏落叶散步,突然收到友人短信说谢翁走了。心中一震,想到一句“诗”语:秋雨淅然惊落花。但未能顺此成诗,他的音容“真气流溢”地复入脑海,得另一首七绝记之——

此去谢翁何为家,

心移广宇续诗华。

砚田浩瀚写庄梦,

不弃文缘逐“有涯”。

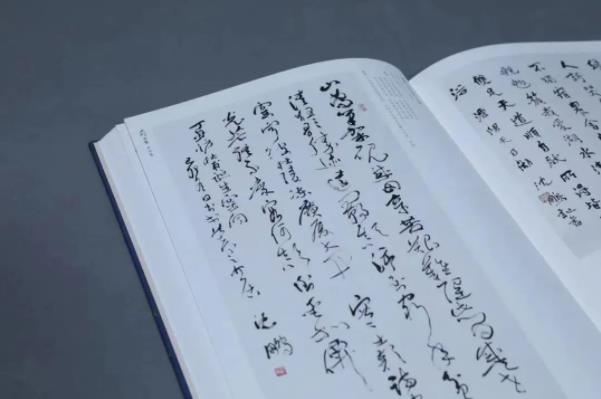

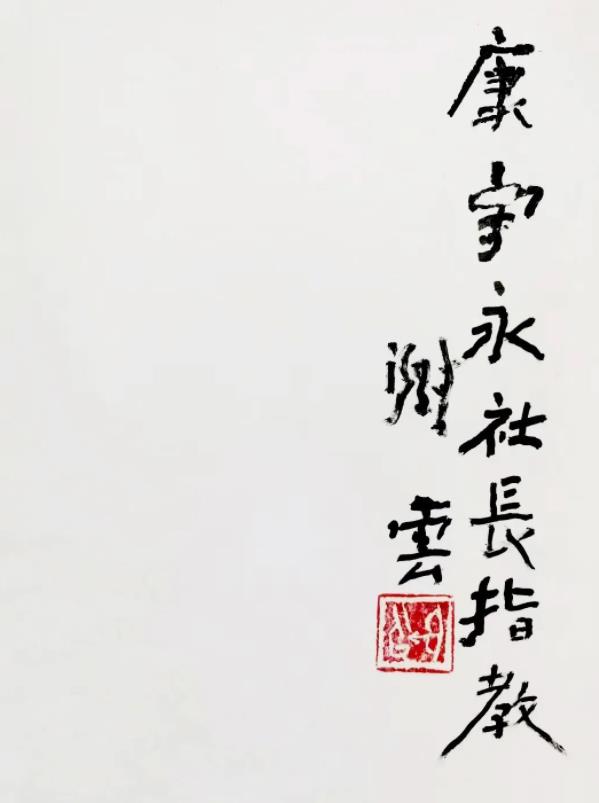

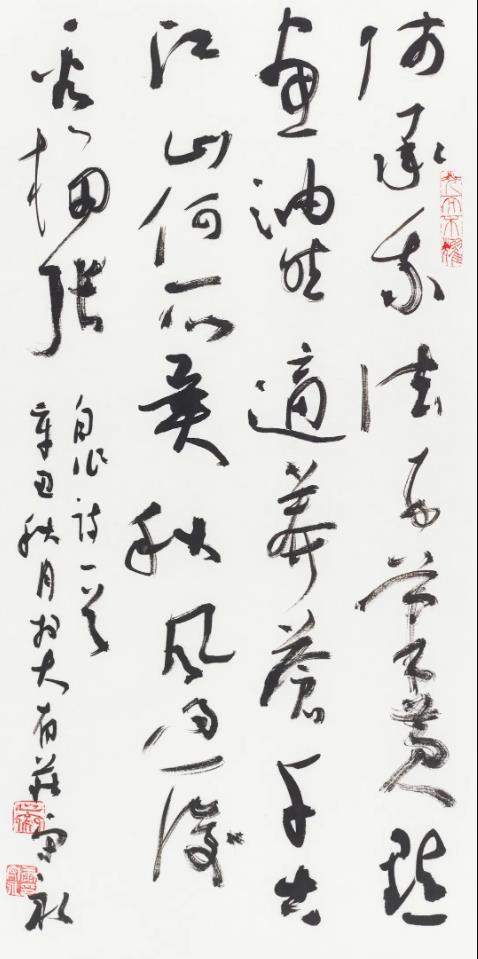

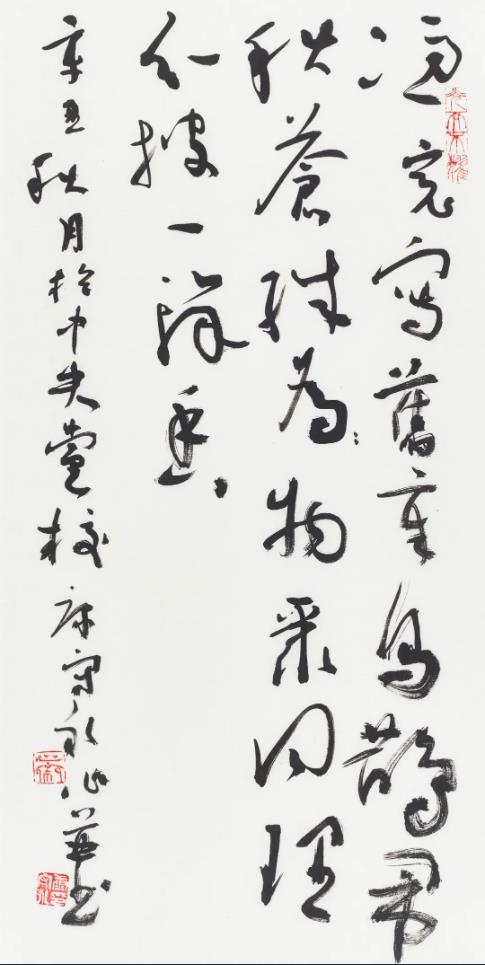

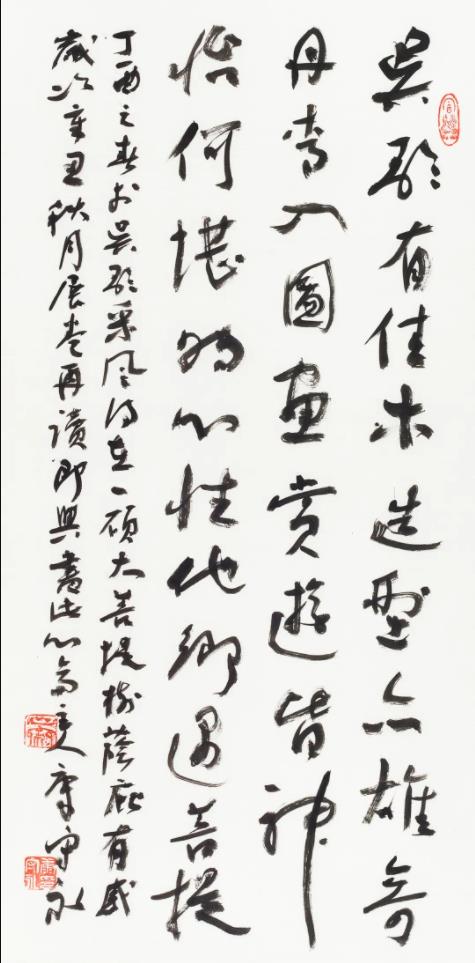

康守永作品:

康守永行书自作诗一首

康守永行书自作诗一首

康守永行书自作诗一首

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号