当代画家为何难出大师,因在书画界以职级论英雄的浮夸时代,学术和艺术创新就像四处乱飞的彩色泡沫,看着华美且一戳就破。真正的画家是需要作品说话,鉴赏一幅画的优劣实际上比较简单,好坏泾渭分明。一幅优秀作品,首先是画面必须以美的视野引起瞩目,就如靳尚谊先生所言:“好看”就行。再有画的内质能让你生发出无限的想象,因为内容蕴含了作者的人文思想和审美理念,可以穿透画面去感受作者所表达的意境。其次才是看绘画技术与笔墨的功力,而具有特质且精熟的笔墨技巧会给你一种借鉴和启迪的冲动,且因笔墨和技巧的独特性让你留恋忘返。大凡平庸的作品都趋于大同小异,笔触无力而结构多是雷同或似曾相识,毫无生机可言。事实上,中国画历经优胜劣汰般的变革和发展,作为民族艺术的笔墨符号,承载着数千年的文化积淀与哲学智慧。实际上,绘画艺术的长河从它起源开始,每个时段都会留存下优秀的作品和大师级人物,所以才有“豪态雅姿辉异彩,流芳千古永峥嵘”的词句。但是,从上世纪末中国画的发展逐渐出现了逆生长,创作进程渐渐陷入程式化的困境,而艺术创新也开始变的怪异。甚至以脏、乱、丑等搞怪的形式取代创新,尤其人物画的刻板化、笔墨语言的薄弱、写意精神的流失等问题愈发凸显。

中国画创作渐进低谷,艺术发展走入瓶颈原因是多方面的,但主要是三大诱因阻隔了艺术的创新和发展。首先是在利益驱动下的官本位作祟,回望历史,大凡绘画艺术走向高峰,都会涌现出一批大师级的人物,能撑起业界领军的都是德高望重且博学艺精的大家。再看当下书画界的领军者,无论从技艺到创作能力大部分都归于平庸,其作品不仅表现在笔墨上的重复和平淡,单从审美的层次上也会显露出学养和理念的局限性。绘画的发展不能剥离开艺术本质,缺失具有思想性和意趣感以及独立绘画语言的作品,仅凭混圈子靠炒作和投机取巧的炫酷,是很难登上美学的高峰。尤其是让能够促进书画发展的权杖操纵在平庸的管理者手里,这些人就会借助公众资源开始为自己“泥胎塑金”以“神话”的速度与利益接轨。这种现象直接影响着大众对审美的盲从意识,纵观近年来国展作品多数偏于形式化的倾向。很少见到人文关怀和现实主义的题材,更难遇见让人眼目一新的作品。尤其作品内容缺乏独立的思想和精神探问,从而产生对当代审美价值的模糊性,所以,平庸的管理就会推动出一批平庸的作品。此外,大部分平庸的画家喜欢盛行大制作,追求画面的大尺寸叠加上工艺和炫酷,笔墨退步到荒诞与模式化的趋势,使得中国画的内在审美意识被逐渐边缘化。

当代中国画的困境深陷在“官本位”的漩涡中,会让绘画本质对表达文化主体出现迷失,从而在以职级论英雄的逐利过程中落入艺术迷茫。因长期浸染在书画乱象的浑浊过程中,往往让业界都会陷入对艺术的审美盲区,何况庸庸众生。纵观当下公共媒介每天推送的书画名家,各个都是头顶桂冠身上披满荣光,其作品却满目是平淡无奇的反差感,所以,人们分不清谁是王者谁是充数的“滥竽”。就以国家级的画院为例,近几十年来的院长人选都是按职排队,而他们的绘画水平却一届不如一届。这些被体制推出来的“职位型”管理者,在业内最多可以算得上是二三流的画家。这些人上位之后专业的旗子还没展开,就会立刻推行起了“武大郎开店”模式,用手中紧握的旗杆把冒尖的人才全部划拉下去。因此,中国画发展总是纠缠在“名利”的博弈中,重复在二三流水平的漩涡里转圈,很难让真正的绘画人才从“逆淘汰”中解放出来,也难以回归到对艺术“高山仰止”的本质面目。大批平庸作品的泛滥化,导致中国画创作都落在一个水平线上,很难分出伯仲。再则学界对“笔墨当随时代”解释经常模糊不清,创新实践无法展现当代语境的表达,更加难以构建与当代社会的深度对话。而且在传统与创新的辩证关系中,中国画创作难以走出传承与审美的模糊阴影,缺乏审美的支撑如何去攀登新的艺术高峰。从绘画技术而言,中国画的核心在于“以画载道”,主要以一种精神的气息表达文化自觉与超脱现实的理想追求。而多数画家却在审美的视野中面临困惑,尤其对绘画传承中的误读和某种割裂,让创新与传统的审美关系进入混沌的泥潭。随着绘画领域对人文“忧患”意识的消亡,当代画家大多都成了职业化的“名利”追随者,而不为利益所绑架的纯粹创作尤为稀缺。因市场被名利所主导和诱导下,笔墨平庸的创作随处可见,作品基本流于重复的符号和复制模式,且缺乏真正的艺术精神和厚度。

另一种不堪的现状是资本的介入,资本介入书画可以推动市场的良性发展,但也会祸乱市场朝着逆向堕落。当“官本位”的暗影肆意笼罩书画业,那些平庸的管理者就会与资本合流,随着利益的捆绑和名利纠缠,多数依托公权力和公共媒介资源打造出的所谓“名家”,基本都成了资本搅弄艺术的“暗娼”。所以也就形成了今天所熟知的某书画平台的辉煌,资本的诉求是逐利的有时毫无底线。为了利益最大化就会借助豢养的艺术“暗娼”,扯起为了“中国书画”发展的幌子,披挂上阵。借着春秋季节的外衣,肆意的蹂躏着书画艺术神圣的尊严。“中国书画”的名号本质上属于大众公共资源,套在资本头上就会无限放大,经常冠以中国书画的活动招摇过市。不良资本介入书画最大的危害是,混淆了艺术市场的纯粹性,让书画价格成为泡沫且市场失真。因资本包装过的某些“名家”,作品往往脱离真实价值,形成类似房地产的“击鼓传花”游戏。例如某画家的作品平庸却自称每平米可达500万,而某位女画者凭借背后强大的资本依靠,可以满世界频繁的办展,但作品的水准几乎归类到“行画”系列,而惊诧的是每年销售的画作竟然直上“胡润艺术榜”。利益是直接撬动艺术平衡的杠杆,画家为迎合资本需求批量生产“符号化”作品,就像某位老画家流水线式的绘画制作一样,最终导致艺术语言的僵化。不健康的资本会彻底让文化价值体系崩塌,因资本特别偏好那些流通的视觉快消品,会排斥具有思想深度的严肃创作。资本会裹挟着豢养的“名家”垄断资源让书画生态彻底失衡。他们会高举“中国书画”的大旗,肆无忌惮的推销着垃圾书画,面对艺术认同的危机状态,大众却看不透谁是“公权”谁是资本。

其次是美术教学面临的问题,抛开美术基础教育的通病之外,当下培养画家的国家级院校或艺术团体里的绘画高研班,大部分领衔的导师或教师基本都在三流的绘画水准。这些高研班除了对应“钱”的价码给你一个空洞虚名,很少能学到实质意义上的技术。因三流画家灌输给你的是一些基本的绘画常识,而却要美其名为继承传统,他无法提供出新的理念和价值,实则更加导致艺术创作的窒息。且这种现象在当下绘画领域不停着复制,美学教育与绘画技术流布出了一种套路模式,而高研班最大的吸附力就是圈子效应。加上教学的异化和复制古人笔墨痕迹,中国画教学难以抵达到“笔与墨会,是为氤氲(石涛语)”的境界,更无法走向“意存笔先,画尽意在”(张彦远语)的高度。书画业的圈子文化如同魔咒,如果想跻身到画界某个层级就会沦为“圈子”里的羔羊,而进入“高研班”就是迈向圈子的第一步。这种圈子的中心人物几乎与那些平庸的管理者和资本重叠,因此圈子效应会无限的放大它的影响力,却忽视对绘画“法理”上的诉求。创作陷入“机械复制古人图谱”的沼泽,导致绘画艺术沦为空洞的形式。人物画也会掉入“形神割裂”的教学套路,从而让美术理论与时代失语,往往陷入对“形似”的过度追求。这种沉溺于复制古人图谱的程式化,缺乏对当代生活的真实观照。尽管尝试融合传统与当代语境的传授,但仍需要面对传统笔墨与当代审美精神的挑战。

如果想突破中国画的瓶颈期,必须重新建构艺术领域的精神地位。树立起一流画家的影响力,倡导在画界德艺匹配的精尖人才引导艺术。同时构建传统笔墨与时代的对话,在绘画技艺上回归美学精神和时代审美的本质,绘画艺术的核心并非对某一种形式的固有,而是需要以多元的意象和形态去重构。事实上,中国画创作与发展并非全是低谷,放眼大众的绘画创作视野去观察,被挤压在宋庄的画家群体一直都在探索艺术的真谛,他们始终追求作品的人文性与超然的精神内核,企图让笔墨传递一种新的审美境界。毫无夸张的说,看宋庄的普通画家们的作品,从某种程度上创作水平可以和“名家”媲美,有的甚至超越那些所谓的“名流”画家。有些被排挤在底层的普通画者作品可抵达“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”(苏轼语)的艺术效果,这是中国画发展的希望也是一种悲哀。如果从阳光的角度看,一些老艺术家始终把“重构审美”看成创作的生命,他们不以固定的技法去说教,而通过重塑传统的笔墨元素去提炼新的笔墨语言,实现“意”与“理”的平衡。例如,冯远先生创作的系列人物作品,以浓重的笔墨重塑人物象结构,既承袭古典的“逸气”,又赋予作品人物的精神和张力。从而突破了传统题材的固化,以当代视角去重构传统题材。又如,吴悦石先生以写意精神去解构传统花鸟的突破,去破解当代绘画语境下的某种焦虑。这种焦虑是在创新与依赖传统交错中的阵痛,是通过继承与批判的辩证关系,去转化绘画语境的当代审美意识。一流画家总是通过追溯时代的脉搏,去探索新的视觉可能性,通过不断的融合与否定去拓展中国画的表现维度。优秀的画家对传统笔墨规律都有着深刻的理解和认知,避免在创作过程中沦为技术的形式主义。所以重构笔墨精神实现画质的“自由”与“超脱”,从忧患情怀到表达当代的审美意图上,去转化对当下人文精神困境的回应。

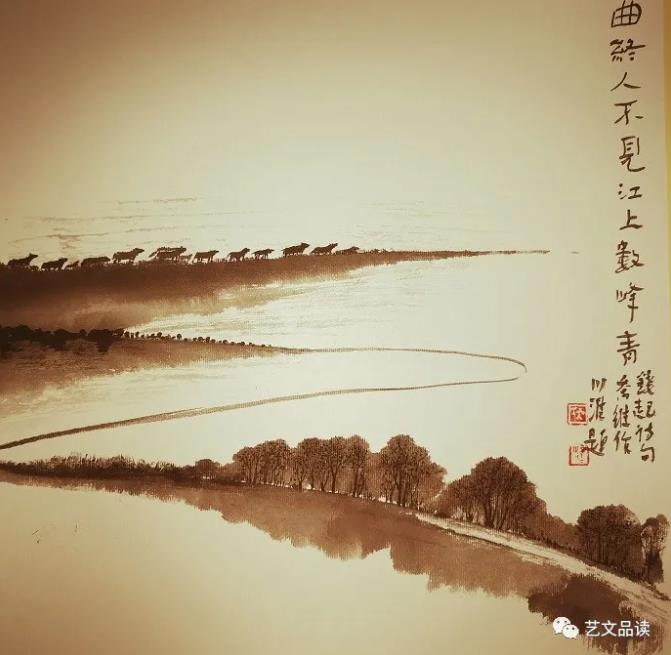

归根结底,支撑中国画发展的是美学思想,中国画受悠久的民族历史文化影响,其美学思想在不同时期有着不同的表达。从先秦到唐代美学一直受儒学的影响,强调人文素养与品质的统一与和谐,在艺术表达上人文思想占据非常重要的地位。而宋至明清的美学追求,让绘画艺术趋于主观感情的表达,情景交融成为主要表现形式,画质的意境和趣味成为评价作品的重要标准。中国画在近现代出现过短暂的割裂,上世纪又经历了前所未有的观念震荡,同时受西式美学的影响绘画体系开始多元化,写实与意趣的结合让中国画有了一线生机。但近年来,中国画创作又因传统与当代思维的碰撞,随着“官本位”的盛行越来越走向迷离。尤其是AI的介入呈现出了更加复杂的生态,无论传统笔墨或是当代语境都面临着失语的困境。不难预测,未来的绘画实践有的画家会尝试AI的互动和突破,新的绘画语境会折射出中国画创作脱离本源。同时也暴露出传统符号与当代生存体验的断裂,这种断裂不是简单的书画乱象所左右,而是农耕文明审美范式与AI时代视觉体验的本质冲突。所以,当代画家要想成为大师级人物更是难上加难。唯有保持住绘画本体的语言创新,抵制住当代碎片化的信息污染,需要具备更加深度的美学转译。(作者:乔维,艺术评论学者。文字配图选自乔维涂鸦。)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号