2018年下半年,梅地亚电视中心承担了央视中文国际频道《国家记忆·传薪者》系列纪录片创作任务,这是中宣部选定的我国首批哲学界、社会科学界德业双馨专家学者的重点节目。为了保证节目质量,节目制作中心总监、总导演张亮带领导演团队深入拍摄一线,挖掘人物生动典型故事,督导协助拍摄流程,力求拿出最完美的节目。

几个月来,十几位创作人员冒着2018年出现的罕见高温酷暑,在大漠戈壁、北大、南开校园,京津甘肃等地洒下无数汗水,为平均年龄92岁以上国宝级大师们拍摄了大量的珍贵画面素材。在后期制作中,导演团队与后期协作单位彻夜打磨剪辑功夫,力求在表现好大师人格感染力的同时,把视觉艺术做到尽善尽美。

图:拍摄敦煌女儿樊锦诗。

图:拍摄诗词留香叶嘉莹

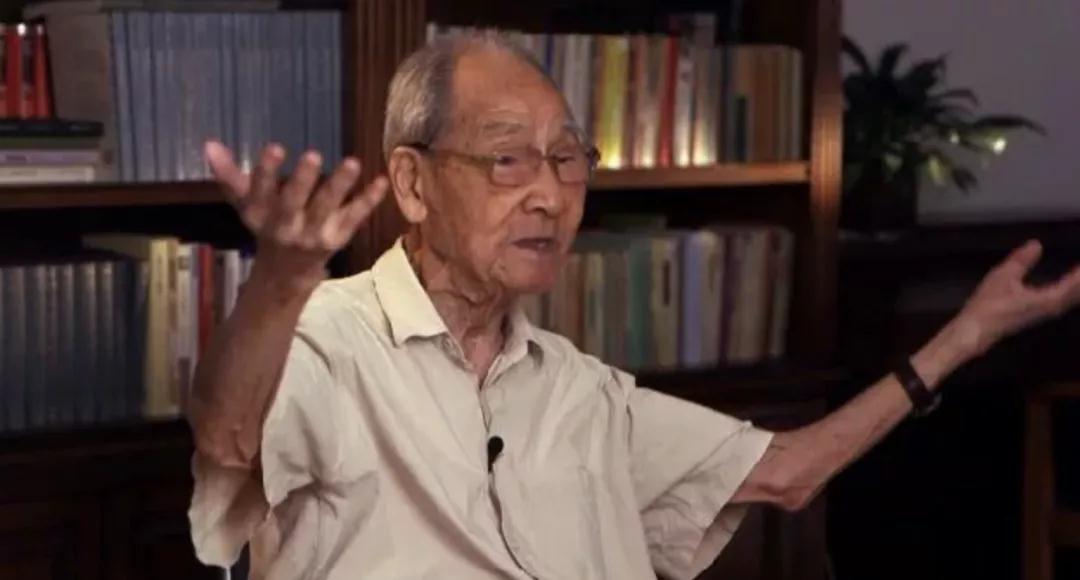

图:拍摄译界泰斗许渊冲。

据《国家记忆·传薪者》节目总导演、电视业务总监张亮介绍,《国家记忆·传薪者》系列纪录片首播四集人物,是以我国首批哲学界、社会科学界德业双馨的专家学者为主角,讲述了“敦煌女儿”樊锦诗、“译界泰斗”许渊冲、“半世清史”戴逸、“诗词留香”叶嘉莹这四位学者跌宕起伏的传奇人生故事。

张亮表示,节目中每个人物身上都闪耀着思想的光辉和人格的魅力,对很多沉浮在浮华名利中的人们是一个很好的警醒,也给当代中国人树立了大家典范。创作团队成员自身在节目采访制作过程中,也受到了很大的震撼和洗礼,大家立志向这些贤哲们学习,更好地完成央视各个频道重点节目的创作任务。

首播的《国家记忆·传薪者》四集节目播出后,受到海内外观众的一致好评,中宣部、中央电视台均刊文赞扬。目前,《国家记忆·传薪者》后续节目:“训诂大师”王宁、“法制史学家”张晋藩等正在紧张的制作中。

人物简介:

图:敦煌女儿 樊锦诗。

图: 译界泰斗许渊冲。

图: 半世清史戴逸。

图: 诗词留香叶嘉莹。

(责任编辑:许桂丽)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号