在山西省阳城县河北镇孤堆底村,红色旅游的发展不仅激活了当地群众的奋斗意识和拼搏精神,提升了群众的获得感和幸福感,同时开创了乡村振兴发展的新局面,走出了一条“扶志”更“扶智”的好路子。

山村为什么这么“红”?

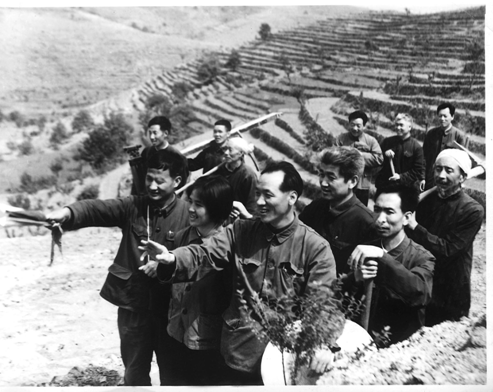

在孤堆底村东边的孤山脚下,“孙文龙纪念馆”巍然矗立。该馆是一座根植民间服务群众的重要场所,是阳城乃至晋城的一张名片和品牌。孙文龙同志1931年出生于孤堆底村,1957年响应党的号召从省委机关主动申请回乡支援农村建设,先后任乡长、公社书记、副县长、县长,连任革命老区阳城、武乡、屯留三县县委书记,因积劳成疾,殉职于工作岗位上,年仅51岁。他在任期间,清廉善政、为民造福,先后在晋东南三县树起兴桑大旗,创出全国水利先进县和高寒山区种棉花夺高产,两次受到周恩来总理赞扬,对山西蚕桑、水利、林业等工作作出了突出贡献。

孙文龙同志逝世以后,每逢春节,清明节,七一、国庆节等,无以数计的老百姓,青少年、党员干部自觉自愿到孙文龙墓地进行扫墓祭典活动,更有众多的干部群众以纪念文章、诗词、歌赋、通讯,专著、故事、戏曲、鼓书等形式来怀念他。而此时山西省蚕学会,阳城、武乡、屯留三县县委、政府联合为他在阳城蚕桑中心修建了孙文龙纪念亭,山西省电影电视制片厂为孙文龙拍摄十集电视连续剧《沧桑情》,在中央电视台面向全国播放,新华社半月谈、人民日报、光明日报均作了通讯报道、山西日报头版头条先后四次加编者按长篇通讯《树碑记》等报道了孙文龙同志感人事迹,新华出版社、红旗出版社、人民日报社出版了《魂系百姓》——孙文龙精神琐谈等书籍。被山西人民亲切称为“太行山上的焦裕禄”的孙文龙,被新华社《半月谈》,追忆了一个“农民式的县委书记勇担当、敢作为、短暂闪光而又清贫的一生”,还高屋建瓴发声——《当干部,就该像这样!》1999年开始由党委、政府引导,老百姓自发捐款捐物筹建纪念亭,后引起各级党委、政府、社会各界的大力支持屡次扩建,发展成了国家级AAA红色景区。

孙文龙纪念馆受到中共阳城县委、县政府的高度重视,曾先后四次在不同时期做出了向他学习的决定,国家关心下一代工作委员会命名该馆为《中国关心下一代示范基地》。在中共中央开展的“三严三实”专题教育活动中,中央电视台作了专访报道,中共山西省委组织部把孙文龙同志作为党员干部教育的鲜活教材,号召学习宣传和弘扬;他的事迹成为山西省基础教育地方中小学课程教材来教育青少年。三十六年来,纪念孙文龙同志的各种活动此起彼伏、丰富多彩、经久不息、实属罕见。

红色旅游有多“火”?

从孙文龙纪念馆的一组数字中可以看出其中的信息:2018年全市共有713个单位,56000人次走进纪念馆,追寻红色足迹,接受廉政教育。孤堆底村有170户400余口人,随着纪念馆参观人数的增多,村民办起了农家乐,把民居变成了客栈;开发绿色无公害蔬菜和土鸡蛋、蜂蜜等土特产,把自家的产品变成了商品。村里的年人均收入达到了4800多元,2018年全村经济收入达到了150余万元。

孙文龙纪念馆的红色文化效应,引起了各级党委、政府及相关单位的高度重视,从中央、省、市、县、镇授予和命名该馆各种教育基地牌匾达八十六块之多。依托纪念馆“中共党史教育基地、党员干部廉政教育基地、爱国主义教育基地、社会主义核心价值观教育基地、关心下一代教育基地、青少年德育教育基地”等平台,各单位组织广大党员干部、职工、青少年在孙文龙纪念馆开设党课讲坛,以现场课、情景课的形式传递正能量,收到了较好的效果,产生了强烈的共鸣。在孙文龙纪念馆的展览馆、影视厅,不管是大学毕业的年轻党员,还是年过八旬的革命前辈;不管是机关干部,还是部队战士;不管是企业职工,还是种田农民;只要走进参观区内,人人全神贯注、个个精神饱满,出现了前所未有争先恐后观看孙文龙事迹的感人场面。因此涌现出一批又一批的孙文龙式的好干部,孙文龙纪念馆百老关爱团模范“五老”——谭宽年、何虎林、李锁江、李碧如、元锁胜、郭恒勋、孙太林、申安喜、吉春河、马跃生、茹宗胜、马辅平、梁建忠、孙宽林、乡贤陈楠、原培印、王连绪、石书霞、孙金柱、农业专家王庆勇、孤堆底村党支部书记孙晋军弃商回乡,决心改变乡村面貌和为乡亲们谋福祉、成为振兴乡村带头人等先进人物。

孤堆底村委先后启动建设了生态农业观光万亩园区、文龙森林公园、龙山生态林及水利风景区等工程,形成了一馆五园:孙文龙纪念馆、生态农业采摘园、民俗文化博物园、龙江水库游乐园、文龙森林健身园、传统古村体验园。采摘园采取了农户+合作社+公司的经营模式,分为蔬菜瓜果、果树种植、菌类培养、生态养殖、科普教育和采摘观光六大区域,不仅为孤堆底人带来了经济收益,同时还将带动周边史家岭、下交、圪涝掌等村庄,实现共同富裕。孤堆底村也成了国家级乡村旅游模范村、中国传统古村落、山西历史文化名村、山西省生态文明村、晋城市最美乡村。

扶贫富民硕果累累

孙文龙纪念馆作为红色旅游的文化阵地,提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。以懂农业、爱农村、爱农民的“百老关爱团”工作队伍,服务三农,着力实施红色旅游扶贫精品开发工程,整合乡村旅游、传统文化等旅游资源,开发复合型红色旅游产品,打造富有红色文化内涵、具有较大影响力的本土品牌。

在孙文龙纪念馆的辐射下,杨柏旅游度假区与纪念馆景区共同联合主推红色旅游、名人旅游、文化旅游、故居旅游等特色旅游来吸引游客。晋城市晋岳文化旅游开发有限公司与孤堆底村深度对接,创新机制、联手开发丰富的蚕桑资源,投资建起桑叶茶厂,开发出十多种中华康养蚕桑系列特色农产品,在全县范围已经开发的蛋白蚕桑园1000亩。太行山孙文龙生态农业开发公司成为国家级休闲农业与乡村旅游示范点,山西省科普教育基地。新型农民培训中心,人民公社大食堂带动了史家岭、杏林甲、下交、河北、六甲、圪涝掌等二十多个乡村的经济发展。新型农民培训中心面对晋城市进行培训,培训人数已达1000多人次。

2018年,在全国首届新农民新技术创业创新大会上,山西省阳城县晋岳科技创新蚕桑产业以升级栽桑、现代化农业、康养产业科技创新等项目引起了社会各界广泛关注,该公司董事长石宏平成为知识性、技能型、创新型企业的实践者和领跑者。

而今,孙文龙纪念馆已成为晋城红色旅游的领头雁,孤堆底村民的日子也越来越好,生态文明建设成效显著。红色旅游所展现的政治、文化、富民、民生综合功能,成为助推脱贫攻坚的优势所在。(白军社、杨学东、郭学良/供稿)

京公安备11010102004047号

京公安备11010102004047号